As modernas plantas de geração renovável – eólicas e fotovoltaicas, constituem as instalações providas dos maiores sistemas de aterramento, com dimensões que atingem quilômetros.

Os dois tipos de plantas geradoras, além das grandes dimensões, apresentam outro aspecto comum, que é a elevada exposição aos raios. Com relação à topologia do sistema de aterramento, no entanto, cabe destacar que apresentam marcantes diferenças:

- Parques Eólicos – topologia linear, definida pelos traçados das linhas de média-tensão (usualmente de 34, 5kV) que interligam aterramentos concentrados nas bases das torres dos aerogeradores;

- Plantas Solares – topologia matricial, com uma ampla rede de linhas de baixa-tensão (em corrente contínua e alternada) e de média-tensão (usualmente de 34,5 kV), com aterramentos distribuídos por toda a área.

Os parques eólicos encontram-se localizados nos mais diferentes ambientes, seja na beira da praia ou no interior, em planaltos ou no topo de morros, por vezes com grande altitude. Usualmente são constituídos por parques individuais, cada um com até 15 aerogeradores, que integram um complexo eólico de vários parques interligados a uma subestação coletora de alta-tensão.

É grande a variedade de condições de instalação das plantas de geração fotovoltaicas, que podem ser classificadas como:

- GFV – Geradores Fotovoltaicos: plantas dentro de unidades consumidoras e que as suprem prioritariamente, instaladas no solo ou na cobertura de edificações (residenciais, comerciais e industriais), inclusive em coberturas de estacionamentos;

- UFV – Usinas Fotovoltaicas: plantas de geração dedicadas, que entregam energia para uma rede de distribuição em média tensão (UFV GD – Geração Distribuída) ou para uma subestação em alta-tensão no caso das UFV de maior porte (UFV GC – Geração Centralizada), que, inclusive, podem integrar plantas de geração híbrida, compartilhando áreas próximas com outras plantas geradoras, sejam parques eólicos ou usinas hidroelétricas (no caso de UFV flutuantes).

As UFV podem ser classificadas também em função da potência instalada:

- microgeração distribuída – GFV com até 75 kW e ligados a instalações prediais (coberturas de casas, prédios, galpões industriais e estacionamentos), conectada à rede de distribuição em BT ou MT por meio das instalações das unidades consumidoras;

- minigeração distribuída (GD): com até 2,5 MWp, ocupando áreas da ordem de até 5 ha e conectadas à rede de distribuição em média-tensão e uma concessionária de distribuição de energia;

- plantas de grande porte: usualmente com potência instalada acima de 100 MWp e ocupando áreas com centenas de hectares, com uma complexa rede interna de baixa-tensão e média-tensão e usualmente conectadas ao Sistema Interligado Nacional (SIN) por meio de uma subestação coletora em alta-tensão (de 138 kV até 500 kV).

Para estas plantas geradoras, é importante estabelecer duas definições, que já constam da norma NBR-7117/2020, que são termos utilizados de forma indiscriminada, mas que tem interpretação diferenciada:

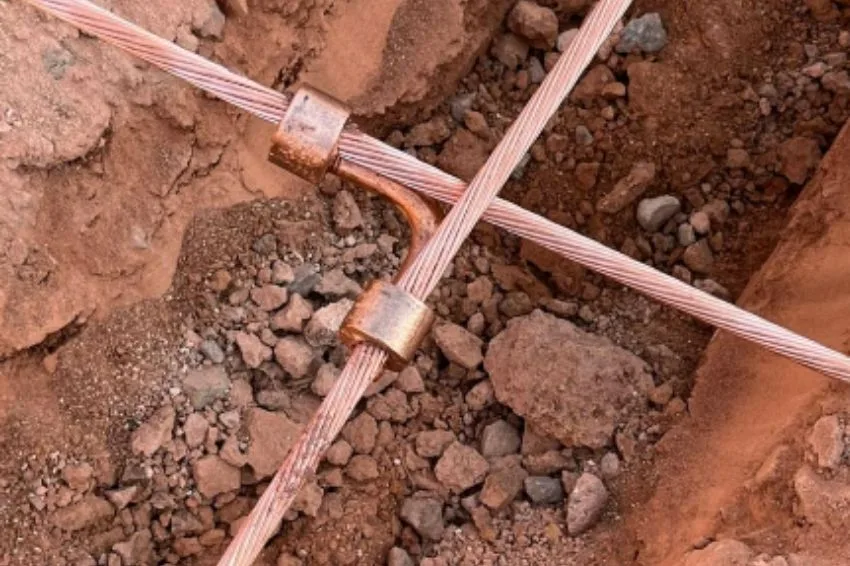

- Malha de aterramento: conjunto de eletrodos de aterramento não naturais, interligados e enterrados no solo em uma área limitada pela instalação a ser atendida, destinados especificamente a dissipar correntes elétricas no solo;

- Sistema de aterramento: conjunto de todos os eletrodos e condutores de aterramento interligados, enterrados ou não, assim como partes metálicas que atuam com a função de distribuição e dissipação de correntes elétricas no solo, como pés de torres, armaduras de fundações, estacas metálicas etc.

No caso da malha de aterramento, apesar do termo malha ser utilizado, esse conjunto de condutores não precisa necessariamente apresentar a topologia reticulada, típica de uma malha de aterramento de subestação.

Cabe lembrar que a malha de aterramento de uma subestação típica é da ordem de um a dois hectares, enquanto a malha de aterramento de uma UFV pode atingir alguns quilômetros quadrados.

Dentre os sistemas de aterramento de grandes dimensões, além das UFV, com uma ampla malha de aterramento interligada a centenas ou milhares de estacas das estruturas que suportam os módulos fotovoltaicos, cabe destacar:

- Linhas de transmissão, onde os contrapesos de aterramento das estruturas são interconectados pelos cabos para-raios;

- Parques eólicos, onde os aterramentos das torres são interconectados pelos cabos para-raios ou por condutores de aterramento das linhas de média tensão.

O desempenho de um aterramento pode ser caracterizado pela sua resistência/impedância, e pelos potenciais na superfície do solo produzidos quando uma corrente nele injetada é dissipada no solo.

Os gradientes destes potenciais na superfície do solo vão dar origem às conhecidas tensões de passo e de toque, que estabelecem as condições de segurança humana do sistema de aterramento, quando da ocorrência de faltas para a terra na instalação.

A resposta do sistema aterramento a uma injeção de corrente pode ser analisada sob dois pontos de vista:

- Resistência de aterramento: para um evento de baixa frequência, caso de uma falta para a terra no barramento de alta-tensão da subestação coletora, ou vista pela cauda de uma descarga atmosférica, quando as frequências dominantes já caíram com relação à frente de onda impulsiva;

- Impedância de aterramento: resposta de um ponto do sistema de aterramento a um evento de natureza impulsiva, como a queda de um raio ou a atuação de um para-raios ou de um DPS.

Cabe observar que a premissa de resistência de aterramento única, aplicável a malhas de aterramento de porte médio a pequeno (com diagonal inferior a 300 m), não se aplica a aterramentos de UFV, que devido às suas grandes dimensões apresentam impedância de aterramento que vai variar conforme o ponto de injeção da corrente na malha.

Por este motivo, dois aspectos relativos ao projeto de sistemas de aterramento de dimensões de centenas de metros ou de quilômetros devem ser destacados:

- A necessidade de modelos de solo profundos, com profundidade compatível com a dimensão do sistema a ser projetado, podendo ser necessários modelos de solo com até 2000 m de profundidade (no caso de solos de elevada resistividade);

- A necessidade de simulação do sistema de aterramento, para o cálculo do seu desempenho, por meio de um programa que considere a não-equipotencialidade da malha, o que significa dizer, que considere as quedas de tensão que vão ocorrer ao longo dos condutores da malha.

Estes dois aspectos são especialmente enfatizados na norma IEEE-2778, que estabelece os critérios básicos de projeto de sistemas de aterramento de UFV.

De maneira geral, as normas IEC e IEEE enfatizam que os critérios de projeto aplicáveis a subestações, que têm áreas da ordem de poucas centenas de metros quadrados, não podem ser aplicados da mesma forma para o projeto de instalações que têm áreas de centenas a milhares de metros quadrados.

O comitê de aterramento do COBEI CE 102.01, que elabora as normas ABNT do setor elétrico, está trabalhando na elaboração de uma norma de aterramento de UFV, que vai refletir os critérios já estabelecidos pela normalização internacional, assim como a experiência adquirida aqui no Brasil com os muitos empreendimentos que têm sido aqui implantados.

Coutor do texto

Engenheiro eletricista, mestre em Sistemas de Potência pela PUC-RJ e doutor em Geociências pela Unicamp. Possui especialização em aterramento pela SES (Montreal/Canadá). É sócio fundador da empresa Paiol Engenharia e atua há mais de 40 anos em projetos de sistemas de aterramento e de proteção contra descargas atmosféricas. É membro da CE 03:102 – Comissão de estudos de “Segurança em Aterramento Elétrico de Subestações C.A”

As opiniões e informações expressas são de exclusiva responsabilidade do autor e não obrigatoriamente representam a posição oficial do Canal Solar.